Блог Ирины.

| Автор блога: | Ирина |

| История. |

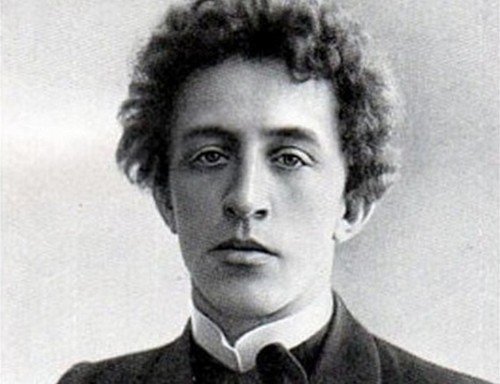

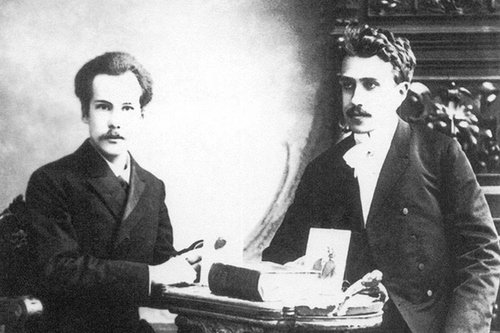

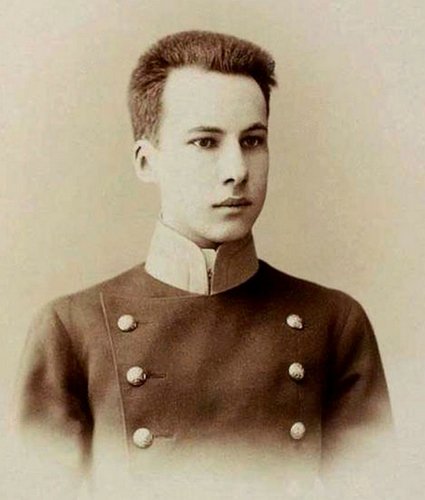

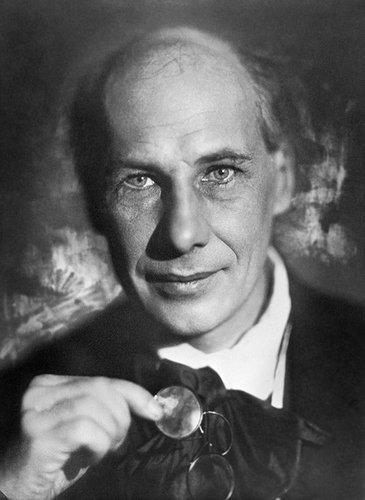

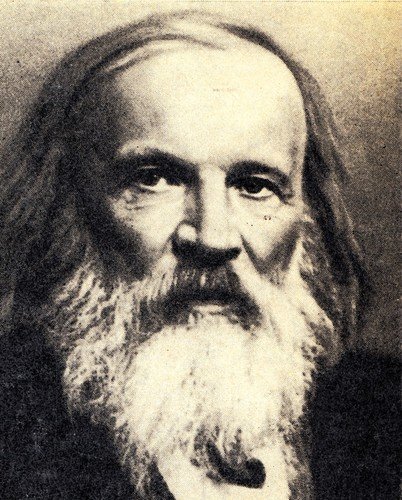

Любовь Дмитриевна Менделеева. Трудно через толщу прошедшего столетия разглядеть образ девушки, вызвавшей небывалый в русской поэзии поток песнопений. Если судить по фотографиям, красивой ее не назовешь – грубоватое, немного скуластое лицо, не очень выразительное, небольшие сонные глаза. Но когда-то она была полна юного обаяния и свежести – румяная, золотоволосая, чернобровая. В молодости любила одеваться в розовое, потом предпочитала белый мех. Земная, простая девушка. Дочь гениального ученого, жена одного из величайших русских поэтов, единственная настоящая любовь другого…  Дмитрий Иванович Менделеев. Родилась она 17 апреля 1882 года. Ее отец – Дмитрий Иванович Менделеев, талантливейший ученый. Судьба его, к сожалению, типична для многих талантливых людей. Он не был допущен в Академию наук, его выжили из Санкт-Петербургского университета и словно в ссылку отправили возглавлять организованную им Главную палату мер и весов. Он поражал всех, кто с ним сталкивался, блеском научного гения, государственным складом ума, необъятностью интересов, неукротимой энергией и причудами сложного и довольно тяжелого характера. После отставки из университета он большую часть времени проводил в своем имении Боблово. Там, в доме, выстроенном по его собственному проекту, он жил со своей второй семьей – женой Анной Ивановной и детьми Любой, Ваней и близнецами Марусей и Васей. По воспоминаниям Любови Дмитриевны, детство у нее было счастливое, шумное, радостное. Детей очень любили, хотя особо не баловали. По соседству, в имении Шахматово, поселился со своей семьей старинный друг Дмитрия Ивановича – ректор Петербургского университета, профессор-ботаник Андрей Николаевич Бекетов. И он сам, и его жена Елизавета Григорьевна, и четыре их дочери были людьми очень одаренными, любили литературу, были знакомы со многими великими людьми того времени – Гоголем, Достоевским, Львом Толстым, Щедриным – и сами активно занимались переводами и литературным творчеством.  Александр Блок в детстве.

Спойлер

Ирина

12 сентября 2018

+2

1416

Нет комментариев

прекрасная дама александра блока, муза поэта, любовь дмитриевна блок, александр блок

|

|

Пресловутый «Корпус F» форсировал Дон и сгинул в кизлярской степи.

- Ты не поверишь, Зина, но я сегодня негров на нашем вокзале видела! Самых настоящих, черных, как сапог! И все в немецкой форме! Стою, гляжу-гляжу, глаза тру - снится мне, что ли?! Так нет, не снится. Чернота самая что ни на есть. Но меня фрицы прикладом прогнали - не смотри, запрещено, ферботен!.. Это что ж такое получается? Откуда негры у немцев?! - такой разговор вполне мог произойти в Ростове ранней осенью 1942 года. А на вокзале были не только с десяток негров в гитлеровской форме, но и группы арабов и иидийцев-сикхов в чалмах. А также калмыки, туркмены, белyджи, персы... У одного не просто чалма, а тряпочная трехступенчатая пагода на башке! У другого красная марокканская феска. И на идиотскую пагоду, и на яркую феску нашита германская военная эмблема с орлом и свастикой... Это была самая экзотическая войсковая часть во всем германском вермахте - особый «Корпус F», или же «Гельмут Фельми», по имени командира. После Ростова корпус должен был передвигаться уже по полевым дорогам своим ходом и только по ночам (он был отлично механизирован). Но советская разведка уже знала, что у немцев появилась новая воинская часть, в которой, по словам донского писателя-фронтовика В. Закруткина в его книге «Кавказские записки», «солдаты не похожи на немцев, коричневые, имеют непонятную национальность и говорят на незнакомом языке. На их нарукавных нашивках изображена пальма на фоне восходящего солнца, свастика и жирная буква «F».  Мало кто знает, что арабов, индусов, персов. негров-сенегальцев и негров-суданцев в германской армии было пруд пруди! Из них состояли целые батальоны, точнее, «национальные легионы» вермахта: «Свободная Индия», «Арабский легион», «Легион Восток» и так далее. Воевали они за Гитлера преимущественно в песках Северной Африки. Но часть из них перевели в «Корпус Ф» и отправили в Россию, о которой сыны пустыни ранее не имели ни малейшего представления. А настроены они были четко прогермански, поскольку Германия воевала с ненавистной им Британской империей.

Спойлер

Ирина

28 июня 2018

+1

1556

Нет комментариев

политика, негры вермахта, история, вторая мировая война, великая отечественная война, "корпус ф"

|

|

Мария Сараджишвили.

Великая Отечественная война, унесшая десятки миллионов человеческих жизней, уходит все дальше в прошлое. С каждым днем участников боев и тружеников тыла остается меньше и меньше. Уже нет и многих детей – второго поколения, – хранивших в памяти рассказы отцов-фронтовиков. А наши дети – четвертое и пятое поколение – уже и эти крохи, увы, не всегда помнят… Еще одна из проблем сбора воспоминаний о войне – многие фронтовики крайне неохотно рассказывали своим близким что-либо из пережитого: слишком страшным оно было. И все же многое хранится в памяти народной. Я попыталась собрать воспоминания среди друзей на Фейсбуке. Вот что у меня получилось. Итак, что помнят внуки (стиль авторов сохранен).  «И тут от села начал подниматься высокий столб дыма» Зоя Чистикова: Село в тот же день уничтожили полностью немецкие каратели. Якобы за связь с партизанами. Сровняли с землей, как Хатынь. – Не дедушка рассказывал, а папа покойный. Родился он 15 апреля 1939 года, к началу войны ему было чуть более 2-х лет. А к моменту истории, которую расскажу, около 4-х лет. В Черниговской области есть сейчас небольшой городок, называется Носовка. Он довольно древний, по документам более 700 лет. Но ничего примечательного. Вот в этом городке родился и прожил всю жизнь мой отец. А все родственники его жили в довольно большом селе под названием Козары. Село находится в 12 км от Носовки. Выбор транспорта на то время был не особо. Либо лошадь, либо ноги. Велосипед – большая редкость. В нашей семье на то время его не было. Дедушка мой по отцу имел бронь, поскольку работал железнодорожником и плюс ревматизм ног имел. Поэтому на фронте не был. Дедушка по маме воевал, был ранен и умер от осколка в легких, когда мне было около 3 лет. Поэтому поговорить с ним я не успела. У моего отца была старшая сестра – тетя Нина, тоже покойная уже, 1933 года рождения. И вот иногда моя бабушка брала моего отца и тетю и ходила в гости к родственникам в Козары. Задерживались они в гостях несколько дней и возвращались обратно. Село стояло в лесу. Но дорога к нему пролегала через поля, поэтому ходить было не страшно.

Спойлер

Ирина

26 июня 2018

+1

1115

Нет комментариев

воспоминания о войне, военные истории, великая отечественная война

|

|

«Ворота Кавказа» оккупировались гитлеровцами и их союзниками дважды. Первый раз, осенью 1941 года, гитлеровцы смогли захватить Ростов всего на неделю. Впрочем, и эти дни запомнились местному населению кровавыми убийствами мирных жителей. В июле 1942 г. немецкое командование вновь развернуло массированное наступление на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 года в Ростов-на-Дону вошли части 17-й гитлеровской армии вермахта. Ростов-на-Дону вновь оказался под властью оккупантов, которая на этот раз растянулась на многие месяцы. 14 февраля 1943 года, вступив в Ростов-на-Дону, советские войска увидели, во что превратился некогда цветущий город за время немецкой оккупации. Практически весь городской центр представлял собой сплошные развалины — Ростов вошел в число десяти городов Советского Союза, подвергшихся наибольшим разрушениям в годы Великой Отечественной войны. Если перед войной здесь проживало примерно 567 000 жителей, то к моменту освобождения в городе оставалось только 170 000 человек. Остальные — кто был призван в ряды действующей армии, кто эвакуировался, кто погиб во время бомбежек. Из 665 000 жителей Дона с полей сражений не вернулось 324 549 человека. Почти каждый десятый житель города, вне зависимости от пола, возраста, национальной и социальной принадлежности, был убит гитлеровскими захватчиками. Свыше 27 000 ростовчан были убиты гитлеровцами в Змиевской балке, еще 1500 человек были казнены палачами во дворе и в камерах знаменитой «Богатяновской тюрьмы», что на проспекте Кировском — уходя из города, гитлеровцы предпочли уничтожить заключенных. На улице Волоколамской были убиты тысячи безоружных военнопленных. В докладной записке Управления НКВД СССР по Ростовской области от 16 марта 1943 г. говорилось: «Дикий произвол и зверства оккупантов первых дней сменились организованным физическим уничтожением всего еврейского населения, коммунистов, советского актива и советских патриотов… В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года — в день освобождения Ростова — частями Красной Армии было обнаружено 1154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами. Из общего количества трупов 370 были обнаружены в яме, 303 — в разных местах двора и 346 — среди развалин взорванного здания. Среди жертв — 55 несовершеннолетних, 122 женщины.». Расследовавшей преступления гитлеровских оккупантов специальной государственной комиссией Ростов-на-Дону был отнесен к числу 10 городов Советского Союза, пострадавших от действий агрессоров в наибольшей степени. По данным комиссии, были полностью разрушены 11 773 здания, из 286 работавших в городе предприятий 280 были уничтожены во время бомбежек.

Ирина

13 февраля 2018

+1

1151

Нет комментариев

ростов-на-дону, освобождение ростова, великая отечественная война, 14 февраля 1943 года

|

Матвей Яковлевич Мудров родился в семье бедного священника Вологодского девичьего монастыря 23 марта (3 апреля) 1776 года. Был четвёртым сыном. В 1794 году, после учёбы в Вологодской духовной семинарии, был принят, по рекомендации Ф. Ф. Керестури, в старший (ректорский) класс университетской гимназии и в 1796 году был переведён на первый курс медицинского факультета московского университета. Во время учёбы по рекомендации Ф. Г. Политковского он был приглашён для лечения болевшей оспою дочерью Х. А. Чеботарёва — Софьи, на которой вскоре и женился. В 1800 году окончил медицинский факультет университета с двумя золотыми медалями. До отъезда в 1802 году за границу, он посещал Медико-хирургическую академию и работал врачом в Морском госпитале. За границей он слушал лекции в Берлинском университете у профессора Гуфеланда, в Гамбурге — у профессора Решлауба, в Геттингене — у Рихтера, в Вене Мудров изучал глазные болезни под руководством профессора Беера. Он также прожил четыре года в Париже, слушая лекции профессоров Порталя, Пинеля, Бойе и др.

Ирина

19 декабря 2017

+1

1307

Нет комментариев

становление русской медицины, русский врач, профессор медицины, память, матвей яковлевич мудров, клиницист, история русской медицины

|

Пётр Иванович Демезон родился в 1807 году в г. Шамбери, в Сардинском королевстве, в семье врача. Семья переехала в Россию, где и обосновалась. Для получения высшего образования П. И. Демезон был зачислен по распоряжению министра народного просвещения казеннокоштным студентом Казанского университета «с оставлением в России, Петербурге, для обучения восточным языкам у ориенталиста Г. М. Влангали». В 1829—1831 годах работал в Казанском университете, затем был направлен в Оренбург, где работал старшим учителем восточных языков в Неплюевском военном училище и переводчиком в Оренбургской пограничной комиссии. В 1833—1834 годах, по поручению военного губернатора Оренбурга В. А. Перовского, переодевшись татарским муллой, и назвавшись Джафаром, посетил Бухару и не был узнан. Во время этого путешествия Демезон занимался исследовательской работой, собрал ценные материалы по географии и этнографии западной части Средней Азии. Хорошо изучил местные тюркские наречия и быт мусульман. Посещал мечети и медресе, где вел богословские диспуты с местными учеными. Описание его путешествия осталось неизданным. В 1836—1856 годах Пётр Демезон жил и работал в Петербурге, где занял кафедру турецкого языка в учебном отделении восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. П. И. Демезон занял эту должность после ухода в отставку Ф. В. Шармуа, жалованье которого составляло 4 тыс. рублей ассигнациями в год. Научная работа П. И. Демезона тесно переплетается с дипломатической деятельностью. Так, около года (1840—1841) он провел в Тегеране в составе русской миссии и получил от шаха орден Льва и Солнца 2-й степени. В декабре 1841 г. он назначается на высокую дипломатическую должность «второго драгомана при Азиатском департаменте». В начале 1843 г., по смерти заведующего учебным отделением восточных языков Ф. И. Аделунга, занял его место (Заведующим учебным отделением П. И. Демезон был до своей отставки в 1872 г.). Тогда же, в 1843 г. Петр Иванович принимает русское подданство. В 1846 году принимал участие в создании Императорского Русского археологического общества, являлся его членом. В 1848 г. П. И. Демезон получил чин действительного статского советника (по Табели о рангах — IV класс, генеральский чин), а в 1850 г. — дипломатическую должность драгомана пятого класса при Азиатском департаменте. С 1857 г. П. И. Демезон жил в Париже, где приступил к критическому изданию текста и выполненного им французского перевода памятника восточной литературы XVII в. — сочинения хивинского хана Абул-Гази «Китаби-шедже-реи-тюрки» («Родословное древо тюрков»). Издание это было основано на рукописи, приобретенной В. И. Далем во время его службы в Оренбурге и переданной им в дар Азиатскому музею Академии наук. Работал П. И. Демезон над изучением и других памятников. Завершить свой труд ученый и дипломат не успел (его оканчивал П. И. Лерх). Петр Иванович Демезон умер в Париже в 1873 г. *** О путешествии П. И. Демизона в Бухару. П. И. Демезону необходимо было обратить внимание на самые разнообразные предметы — от цен на товары до возможности покупки бумаг двух «убитых бухарцами» англичан, однако первостепенное и основное внимание уделялось вопросам русско-бухарской торговли (в инструктивной записке им отводится очень большое место). Дорога в Бухару предстояла долгая, да и в самом загадочном ханстве неизвестно что могло подстерегать европейца. Вернее, в какой-то мере известно — всего за несколько лет до поездки Петра Ивановича в Бухарском ханстве находились двое англичан, чиновники Ост-Индской компании, приехавшие туда по заданию английского правительства, Уильям Муркрофт и Джордж Требек. Их нельзя было назвать новичками на Востоке, они хорошо его знали и действовали с большим знанием дела. Но бухарцам они показались все-таки подозрительными, и поэтому англичан отравили. Так считали в России. (В английском издании записок У. Муркрофта и Д. Требека сообщается, что они умерли от лихорадки, причем в разных местах — У. Муркрофт — в Андхое, Д. Требек — в Мазари-Шарифе. Однако в России факт убийства не вызывал сомнений. Не случайно он нашел отражение в инструкции П. И. Демезону.

Ирина

5 декабря 2017

+1

1259

Нет комментариев

учёный, русская дипломатия, путешествие в бухару, путешественник, пётр иванович демезон, память, п.и. демезон, история, дипломат, востоковед, 19 век

|

|

Авария АПЛ «Курск», или К-141, затонувшей 12 августа 2000 года в Баренцевом море, унесла жизни 118 моряков и стала второй по числу жертв в истории нашего подводного флота после войны.

|